Am Morgen verabschiede ich mich von meiner Tochter, die zurück muss. Als Rentnerin habe ich die Freiheit, ohne Terminstress einen Tag weiter zu wandern. Und da die Sonne auch heute aufs Eichsfeld scheinen soll, mache ich mich auf den Weg nach Duderstadt, der bunten Fachwerkstadt im Eichsfeld und früher Grenzstadt. Hier haben meine Schwiegereltern lange Zeit gelebt, hier sind sie auch begraben. Am Start meiner letzten Etappe für dieses Mal umrunde ich die Kirche von Weissenborn, Teil einer Kirchhofburg aus dem Mittelalter. Hier, im Grenzgebiet zwischen dem Mainzer Erzbistum und den Welfen kam es im 30jährigen Krieg des öfteren zu Auseinandersetzungen. Die dicke Ringmauer schützte Mensch und Vieh.

Es ist ein Sonntagmorgen, wie ich ihn mir schöner nicht wünschen kann: Frühtau, Vogelgezwitscher, der Eichelhäher kündigt im Buchenwald mein Kommen an, und der Hase springt davon, wenn ich auf freies Feld komme. Der Weg führt durch Wiesen, schmale Waldpfade und dann immer mal wieder auch auf dem Kolonnenweg, der aber oft abrupt vor einem Rapsfeld endet.

Wenn ich auf den Höhen stehe, leuchten in den Tälern die roten Dächer der Fachwerkhäuser, die sich um die Kirche, das Feuerwehrgerätehaus und den Dorfplatz mit Kastanie gruppieren.

Es ist ein wenig wie in den Märchenfilmen aus den 70er Jahren, als die Regentrude unter einem Baum schlief und Frau Holle die Betten ausschüttelte.

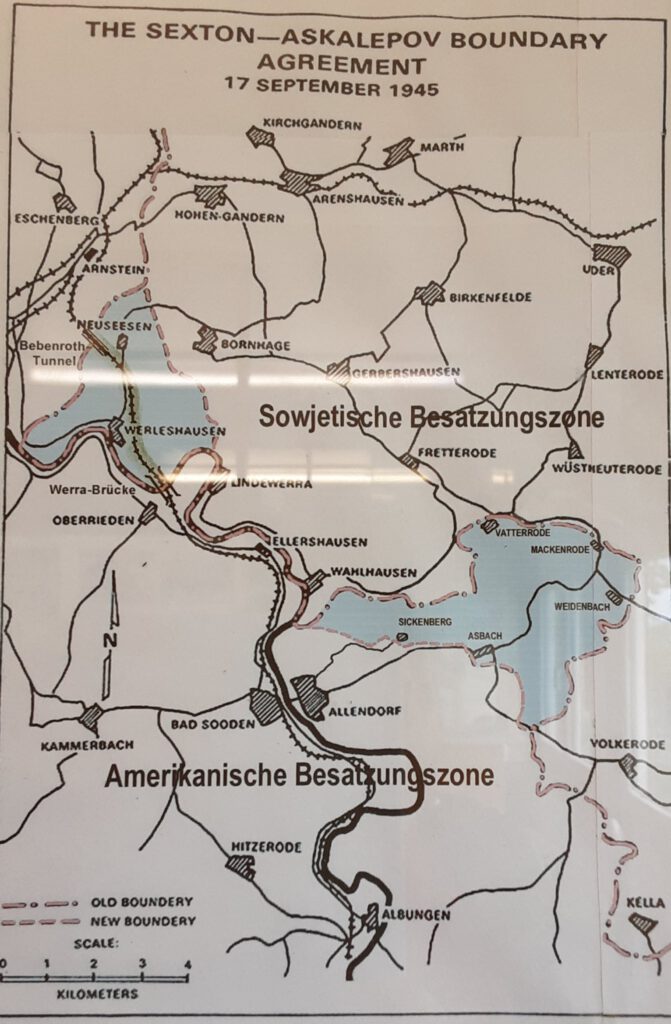

Ich komme an Steinen aus dem Jahr 1781 vorbei, die die Grenze zwischen dem Königreich Preußen und dem Königreich Hannover markierten. Keine 2 Meter weiter steht noch der alte DDR-Grenzpfahl und zeigt wieder einmal, dass die Alliierten die Demarkationslinie beim Potsdamer Abkommen im wesentlichen von den alten Grenzziehungen übernommen hatten.

Auf einer Anhöhe zwischen Böseckendorf und Nesselröden raste ich an einem Ort, an dem der Böseckendorfer Flucht gedacht wird, als 1961 die Hälfte der Dorfbevölkerung über den verminten Grenzstreifen nach Nesselröden floh. Es war die Zeit der Zwangsumsiedlungen an der Grenze, in der auch viele Gehöfte leergeräumt und dann dem Erdboden gleichgemacht wurden.

Heute ist von all diesem Leid nichts mehr zu sehen. Die Ortschaften an der Grenze sind schmuck hergerichtet, man feiert alljährlich den Schützenkönig und die Schützenkönigin und es gibt Plakate, die zur Männerwallfahrt an Christi Himmelfahrt einladen.

Aber während im Ortskern das Fachwerk und die Bauerngärten vorherrschen, sieht es am Dorfrand im Neubaugebiet aus wie in all den anderen Neubaugebieten Deutschlands: geschotterte Vorgärten mit Rhododendron, Kirschloobeer und Hortensien, Doppelgaragen und Zierrasen.

Und auch auf freier Flur ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen: Die Rapsfelder, so schön sie im Mai aussehen, haben LPG-Ausmaße. Einmal gehe ich fast 2 Kilometer an einem Rapsfeld entlang, bevor es von einem Kornfeld mit ebensolcher Länge abgelöst wird.

Nach 17 Kilometern bin ich in Immingerode, wo ich die Grenzwanderung beende und auf dem Radweg ins 3 Kilometer entfernte Duderstadt laufe.

Es war ganz eigentümlich: Als ich mit meinem schweren Rucksack japsend endlich den steilen Hang die 400 Meter hinauf zur Teufelskanzel geschafft hatte und oben auf der notdürftig gesicherten Plattform balancierte, kamen mir sofort Bilder vom Brocken und der Walpurgisnacht in den Sinn. Und tatsächlich, wie ich später erfuhr, sind beide Orte in einer Sage verbunden: Als nämlich in einer jener berauschenden Frühlingsnächte der Teufel von einer Kanzel auf dem Brocken den Hexen die Leviten gelesen hatte, fragte ihn eine im Scherz, ob er denn die Fels-Kanzel, ohne sich auszuruhen, zum Hohen Meißner auf dem linken Werra-Ufer tragen könne. Der Teufel, immer vor Übermut und Selbstbewusstsein strotzend, sah dies als eine Kleinigkeit an, packte den Felsblock und brauste Richtung Meißner. Doch dann kam er auf dem Höhberg, noch auf der rechten Werra-Seite, ins Schwitzen. Am Ende seiner Kräfte, musste er ausruhen. Wieder eine Kleinigkeit, dachte er, denn in dieser menschenleeren Gegend würde ihn ja sowieso niemand sehen, wenn er kurz verschnaufen würde. Da hatte er aber die Rechnung ohne das kleine Hexlein gemacht, das ihm auf einem Besen gefolgt war und ihn sofort einen Prahler und Angeber schimpfte.

Es war ganz eigentümlich: Als ich mit meinem schweren Rucksack japsend endlich den steilen Hang die 400 Meter hinauf zur Teufelskanzel geschafft hatte und oben auf der notdürftig gesicherten Plattform balancierte, kamen mir sofort Bilder vom Brocken und der Walpurgisnacht in den Sinn. Und tatsächlich, wie ich später erfuhr, sind beide Orte in einer Sage verbunden: Als nämlich in einer jener berauschenden Frühlingsnächte der Teufel von einer Kanzel auf dem Brocken den Hexen die Leviten gelesen hatte, fragte ihn eine im Scherz, ob er denn die Fels-Kanzel, ohne sich auszuruhen, zum Hohen Meißner auf dem linken Werra-Ufer tragen könne. Der Teufel, immer vor Übermut und Selbstbewusstsein strotzend, sah dies als eine Kleinigkeit an, packte den Felsblock und brauste Richtung Meißner. Doch dann kam er auf dem Höhberg, noch auf der rechten Werra-Seite, ins Schwitzen. Am Ende seiner Kräfte, musste er ausruhen. Wieder eine Kleinigkeit, dachte er, denn in dieser menschenleeren Gegend würde ihn ja sowieso niemand sehen, wenn er kurz verschnaufen würde. Da hatte er aber die Rechnung ohne das kleine Hexlein gemacht, das ihm auf einem Besen gefolgt war und ihn sofort einen Prahler und Angeber schimpfte.

Wer wie wir zur Kirche wandern will, braucht etwas Kondition. Zuerst geht es noch sanft ansteigend an der Lomnitza entlang, aber dann schwitzt man schnaufend die Strasse in engen steilen Kehren hoch. Es lohnt die Mühe.

Wer wie wir zur Kirche wandern will, braucht etwas Kondition. Zuerst geht es noch sanft ansteigend an der Lomnitza entlang, aber dann schwitzt man schnaufend die Strasse in engen steilen Kehren hoch. Es lohnt die Mühe.